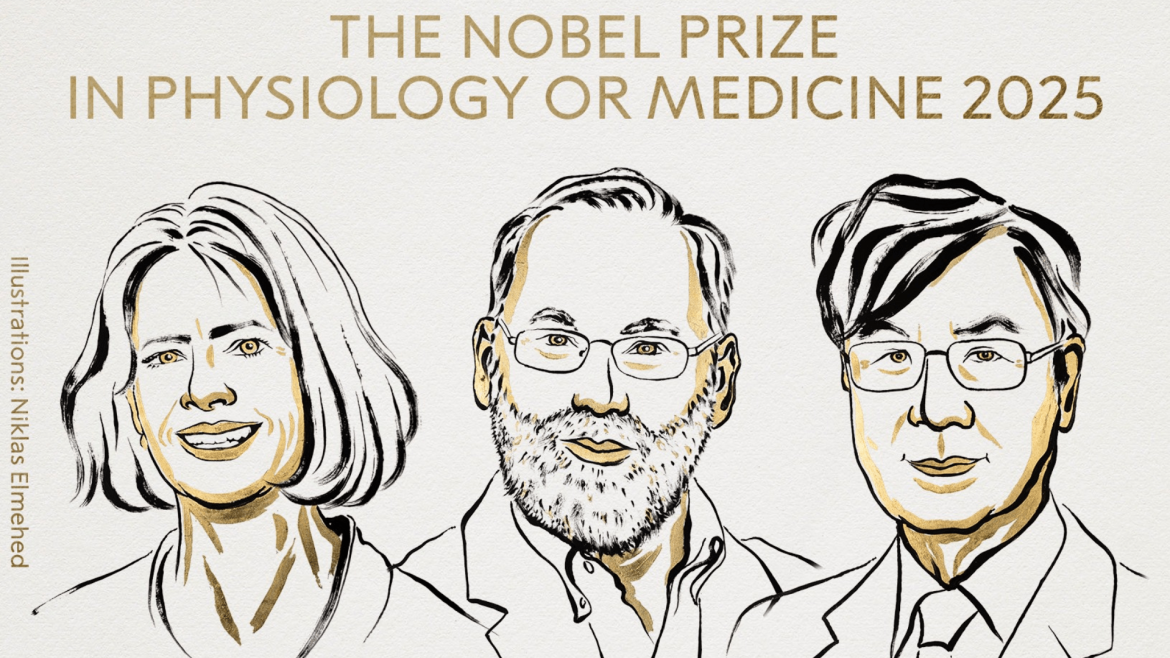

Los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell, junto con el japonés Shimon Sakaguchi, son los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 por sus descubrimientos sobre las células de la tolerancia inmunitaria periférica, un mecanismo esencial que evita que el sistema inmunológico ataque al propio cuerpo.

Los tres investigadores identificaron a los llamados “guardias de seguridad del sistema inmunológico”: las células T reguladoras, linfocitos encargados de mantener el equilibrio entre la defensa ante agentes externos y la protección de los tejidos propios.

“Sus hallazgos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”.

Afirmó Olle Kämpe, presidente del jurado Nobel.

El descubrimiento de una nueva pieza del sistema inmunitario

El inmunólogo japonés Shimon Sakaguchi, de la Universidad de Osaka, marcó un antes y un después en 1995 al aislar por primera vez las células T reguladoras (T-regs), un tipo de linfocito clave para prevenir enfermedades autoinmunes. Hasta entonces, los científicos pensaban que la tolerancia inmunológica dependía únicamente del timo —la glándula donde se forman los linfocitos— y del proceso llamado tolerancia central, mediante el cual se eliminan las células dañinas.

Sakaguchi demostró que existía un segundo nivel de control, la tolerancia periférica, ejercida por estas células que regulan y moderan la respuesta inmunitaria. “Creo que esto alentará a los inmunólogos y médicos a aplicar células T reguladoras para tratar diversas enfermedades inmunológicas”, declaró el investigador tras conocer el premio.

El papel del gen FOXP3

A finales de los años 90, los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell complementaron este hallazgo al identificar el gen FOXP3, pieza genética que regula la producción de las células T reguladoras. Mientras estudiaban una cepa de ratones que sufría una enfermedad autoinmune hereditaria, descubrieron que una mutación en este gen era la causa.

Brunkow, bióloga molecular, y Ramsdell, inmunólogo, demostraron que mutaciones similares en humanos provocan graves enfermedades autoinmunes como el síndrome IPEX, que afecta solo a niños y puede ser mortal en los primeros años de vida.

En 2003, Sakaguchi conectó ambos hallazgos al probar que FOXP3 controla el desarrollo de las células T reguladoras. Desde entonces, su estudio ha impulsado el diseño de terapias celulares para prevenir el rechazo en trasplantes y tratar trastornos autoinmunes.

De la investigación básica a la medicina moderna

“El Premio Nobel de Medicina 2025 ratifica que toda aplicación médica relevante parte de la investigación básica de calidad”.

Destacó Juan Carlos Aguillón, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, quien trabaja en líneas de investigación relacionadas con Sakaguchi.

Hoy, las terapias basadas en células T reguladoras están siendo evaluadas en ensayos clínicos para tratar artritis reumatoide, diabetes tipo 1 y otras patologías autoinmunes. Estas células extraídas del timo ya se usan experimentalmente para evitar el rechazo en trasplantes.

El médico Rafael Correa, del Hospital Gregorio Marañón (España), lidera un proyecto pionero que utiliza T-regs derivadas del timo en trasplantes infantiles. “Hemos demostrado que es una terapia segura, eficaz y capaz de evitar el rechazo agudo tras un trasplante, pues restablece la capacidad de tolerancia inmunológica”, aseguró.

Un avance con sello español

El Nobel de este año también tiene una conexión con España. La científica Giovanna Roncador, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), desarrolló en 2005 los anticuerpos que permiten detectar el gen FOXP3. “Este desarrollo marcó un antes y un después en el estudio de las células T reguladoras”, explicó Roncador.

Gracias a sus aportes, hoy es posible identificar estas células en tejidos humanos, impulsando el desarrollo de terapias más seguras contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes.

Reacciones del mundo científico

El inmunólogo español Marcos López-Hoyos subraya que “nuestra respuesta inmunitaria es como un malabarista: debe activarse ante cualquier agresión externa, pero también apagarse para mantener el equilibrio”.

Por su parte, Ignacio Melero, de la Clínica Universidad de Navarra, considera que este Nobel “es sorprendente, ya que premia un descubrimiento básico que aún no tiene una aplicación médica totalmente aprobada, pero que sin duda ha cambiado la comprensión del sistema inmune”.

Ciencia que salva vidas

El impacto de este descubrimiento ya se refleja en casos clínicos como el de Irene, una niña española que fue la primera del mundo en recibir un tratamiento con células T reguladoras para poder recibir un trasplante de corazón. Su recuperación es una prueba viva de que el equilibrio inmunitario puede ser la clave entre el rechazo y la supervivencia.

Desde 1901, el Nobel de Medicina ha distinguido a 229 investigadores, de los cuales solo 14 han sido mujeres. Con este reconocimiento, la ciencia celebra no solo un avance médico, sino una historia de perseverancia y colaboración internacional que redefine la frontera entre defensa y autoconservación.

Fabricio Rullier